青海省果洛藏族自治州玛沁县雪山乡

原雪山公社书记

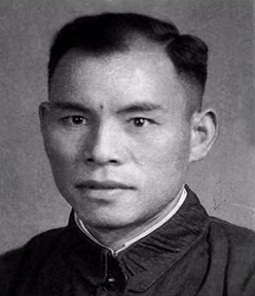

陶振华,男,汉族,中共党员,于1929年2月出生,山西永济人,1956年11月加入中国共产党。1949年4月至1955年12月,历任中国人民解放军六十六军一九六师五八八团班长、副排长等职,期间参加了抗美援朝战争。1973年9月至1974年7月任雪山公社副书记、1974年7月至1979年1月任雪山公社书记。陶振华在雪山乡工作期间,克服重重困难,带领牧民,放下牧鞭,拿起铁锹,拿起锄头,开山修路,在没有任何专业指导下、没有任何装备保护下,带领群众靠自己的智慧和勤劳,翻越了一道道艰难险阻,整整五年最终修成,雪山乡也由此翻开了历史新篇章。2014年月3月10日陶振华在西宁病逝。

20世纪70年代,雪山公社是玛沁县10个公社当中唯一不通公路的地方。雪山公社到玛沁县有86公里,途径东倾沟公社,雪山公社到东倾沟公社有57公里是不通公路的,只有一条上世纪40年代采金人踏出的羊肠小道供当时的雪山人出行。这条羊肠小道被当地的人形象地称之为“天路”,在这条路上,很多地方人们只能手脚并用攀扶爬行,牲畜也在人们的驱赶下才能通过。遇到雨雪天气,只能望天兴叹。特别是在冬天,河道结冰,山坡沟壑流水形成冰瀑,行走在上面,稍不留心就会跌落谷底,危险至极,修建一条通往外界的公路成了雪山祖祖辈辈人民迫切的愿望。

当陶振华于1973年9月任雪山公社副书记,初次踏上这条“天路”时,就见识了它的狰狞与险峻,再了解到在这条路上每年都会发生过牲畜跌落峡谷,更有好几个危重病人因未能及时就医死亡事件后,他暗下决心:只要自己活着,一定要修一条通往外界的路,让生活在当地的人走出大山。就这样,在陶振华书记的带领下,雪山公社的干部群众展开了第一场与贫困较量的战斗——那就是修路。

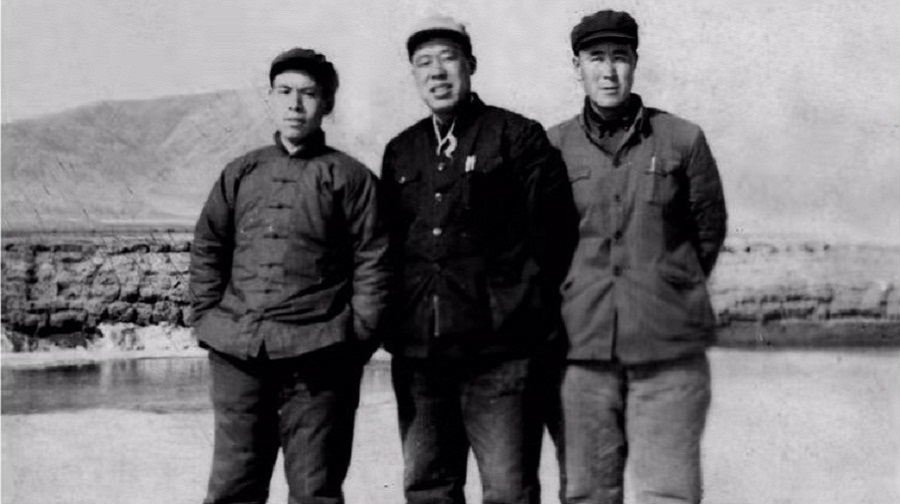

陶振华深知想要烧起、烧旺“修路”这把火,很难!在没有资金、没有设备、没有技术的前提下,仅靠人力去修建公路,大家想都不敢想,更别说是参与修路。为了让世代放牧为生的草原儿女放下牧鞭,拿起铁锹,参与到即将开始的修路大业中,陶振华上任初期,在公社干部的带领下开始入户调研了解社情现状,但只字未提关于修路的事,因为他怕,怕他初来乍到就提出“修路”,会遭到大家的一致反对,只能循序渐进,慢慢引导。一年多的时间里,陶振华带领所有公社干部分组对公社所辖900多牧户进行走访摸排,了解家庭人口、收入来源、生产生活、牲畜养殖、草场资源等情况,并登记造册。再摸清了公社家底后,陶振华内心极不平静,当外界正在如火如荼,“大兴土木”地搞建设谋发展时,大山深处的雪山人依旧重复着父辈们恒古不变的传统的,甚至是原始的生活方式,在海拔四千多米的高寒缺氧环境下,生存本身就是件难以想象的事,但雪山人世世代代几乎与世隔绝般生活在这片土地上,了解到雪山人民生活现状后,当陶振华将修路计划上报给县委和县革委会后,因当时经费有限,县委和县革委会明确提出,可以给予修路技术和物资上的支持,但绝大部分要靠你们自己。陶振华更加坚定了修路的信念。经过多次沟通,做思想工作,在获得时任公社副书记秋保等多名公社干部的支持后,在1975年5月1日,在东倾沟公社东柯河村科角沟举行了开工典礼。

1978年10月1日,东雪公路胜利竣工,圆了雪山人数代的修路梦,翻开了雪山历史新篇章,当年《青海日报》报道了这一喜讯,至此玛沁县九个公社实现社社通公路。4年间,陶振华带领修路队共修建简易木桥5座、涵洞8个、移居营地8处,开采石方15万立方米,拉运修路木材500立方米,工程初期通车耗时3年半,后期修缮耗时1年,共动用人力3200人次,工程从开工到竣工无一人死亡或重伤。

陶振华书记在雪山乡工作期间,不仅带领群众修建了第一条公路,创造了伟大的修路精神。同时带领群众建成了全省第一个乡镇水电站,给大山深处的雪山乡带来了光明,当时被媒体称之为“高原第一颗明珠”;牧闲季节组织牧民开展扫盲活动,使雪山乡的大部分牧民识字读报;组织向妇女群众讲解健康卫生知识,提高妇女的健康意识,过年过节教妇女做麻花、馓子等食品,鼓励她们养成积极向上、健康卫生、文明礼貌的生活习惯等等。

陶振华书记用自己的热情与执着以及坚如磐石的信念,带领一群同样刚毅、真诚的藏族牧民书写出一篇感人肺腑、可歌可泣的人生篇章,用自己的实际行动诠释了一名共产党员全心全意为人民服务的宗旨。作为一名外地的汉族干部,陶振华书记将雪山的藏族牧民群众视为自己亲人,想群众之所想、急群众之所急、解群众之所难,是民族团结进步的楷模,是新时代基层党员干部的榜样,历史不会忘记,雪山人民更不会忘记。