东北机器制造厂

退休干部

尉凤英,女,汉族,中共党员,1933年6月出生,辽宁抚顺人,东北机器制造厂退休干部;第九、十届中央委员和十一届中央候补委员。先后荣获全国先进生产者、毛主席的好工人,从1954年起连续10余年被评为沈阳市、辽宁省劳动模范荣誉称号。13次受到毛主席的接见,多次受到邓小平、江泽民、温家宝等党和国家领导人的接见。第二届、三届全国人大代表。

作为工人阶级的一员,作为在沈阳这块“共和国长子”的重工业城市成长起来的老工人、老劳模的尉凤英,还想方设法为第二次振兴东北老工业基地力所能及地做些工作。特别是在总结和宣传第一次振兴东北老工业基地时的精神和传统方面,争取多做些工作,以此报答党和人民的关怀、培养和教育。

尉凤英,1953年进入东北机器制造厂成为一名学徒工,她逐渐对技术革新着了迷,从1953年到1965年,共搞成技术革新177项,其中重大技术革新58项。因此,尉凤英两次当选全国劳动模范,13次受到毛泽东主席的接见。1965年5月9日,人民日报发表社论《向毛主席的好工人尉凤英学习》,一名工人获如此殊荣,在全国劳动模范中是不多见的。

1953年1月27日,当时只有20岁的尉凤英进入东北机器制造厂当上了学徒工。头一天上班,她就对师傅说:“您分配我干啥都行,我有力气,不怕脏、不怕累!”

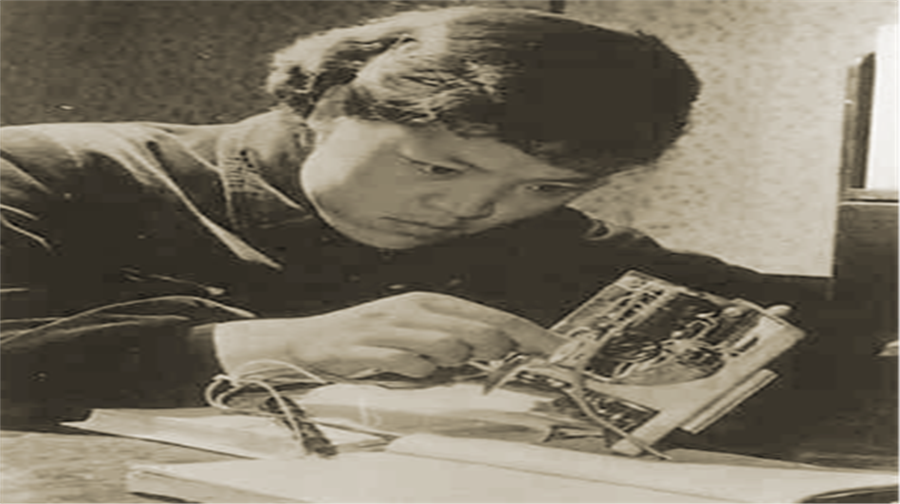

当时使用的车床,大多是老旧皮带车床,尉凤英每天天不亮就来到车间,挂皮带,给机床上油,为师傅做好生产前的准备。师傅操作时,她细心观察,不懂就问。入厂3个月,她就能独立操作了。

当时正值抗美援朝激战之时,东北机器制造厂作为一家大型军工企业,担负着很重的支前生产任务。尉凤英早来晚走,加班加点,但还不能保证完成任务。

一次,为了抢进度,她加大了进刀量,只听“咔嚓”一声,刀折了,活儿废了,尉凤英难过地哭了。尉凤英想,只要减少“搬把”次数和实行产品和铝末自动分离就能提高效率。她走路想、睡觉想,吃饭时一手端碗一手用筷子蘸着菜汤在饭桌上画图。受农村用簸箕簸黄豆和建筑工人用筛子筛沙子原理的启发,她做出了半自动搬把和自动分料器模型。

白天她要照常生产,下班后就在车间做试验,困了、累了,就枕块砖头在车间睡一会儿。终于,半自动搬把和自动分料器搞成了,提高效率近一倍。这两项革新让她提前118天完成了全年的生产任务。尉凤英尝到了技术革新的甜头,从此,一发而不可收,搞革新着了迷。

为研制自动送料机,她就跑到铁道附近蹲着观察,结果被机车喷出的雾气弄得一脸雾水;梳着头,她看到多齿的木梳就联想到车床的单刀切削,于是研制出四刀切削。

就是因为这种痴迷劲,一个靠在夜校学文化的技校毕业的女工,从1953年到1965年,共搞成技术革新177项,其中重大技术革新58项。

她用434天时间完成了第一个五年计划的工作量;用120天时间又完成了第二个五年计划的工作量。1964年她被命名为工人工程师。

1955年9月28日下午3时,这是尉凤英永远都不会忘记的时刻。

这天,她见到了毛主席。谈起这段经历,尉凤英脸上始终洋溢着幸福的微笑。

这年,尉凤英参加全国社会主义建设积极分子大会,5月27日,大会通知,毛泽东主席要接见会议代表。

一听到这个消息,和许多代表一样,尉凤英激动地跳了起来。为了将自己打扮精神一点,她用牙缸装上热水,将裤子熨了好几遍。躺在床上也睡不着,盼天快亮。规定下午3点接见、2点出发,可代表们下午1点就全上了车,大家在车上唱啊、笑啊。

大会主持人将代表们按姓氏笔划排队,等候主席接见。“尉”字笔划较多,尉凤英排在最后一个。尉凤英说,当时我就埋怨自己,怎么姓这个姓啊!

尉凤英说,主席进来后,我就使劲拍手,拍得手都红了,还觉得拍得不够响。主席走到尉凤英面前,握着尉凤英的手,问她叫什么名字、从哪里来的、干什么工作,尉凤英都一一作了回答。

毛主席亲切地对尉凤英说,工人阶级是领导阶级,你是工人阶级的先进分子,要好好学习,努力工作。

过去一个连饭都吃不饱的穷孩子,现在受到党和国家最高领导人的接见,那是多大的幸福、多大的鼓励啊!

尉凤英先后受到毛主席13次接见。尉凤英说,每次接见都给她增添了无穷的力量,都是一次巨大的鼓舞和鞭策。毛主席对她的教导让她刻骨铭心。

在以后的几十年岁月里,无论是在什么情况下,她始终告诫自己,要为毛主席争光,为中国工人阶级争光。

她说,从1989年到现在,她已经作了600多场报告,听众达10万多人次。为此,尉凤英特意写了讲稿,题目叫《继承艰苦奋斗的光荣传统,是我一生不懈的追求》。她说,她也在不断学习新知识,将新体会充实到讲稿中。

2011年,夏志国拜尉凤英为师。也就是从那时起,师徒俩开始研制清扫路面垃圾的自吸车。

由于经费有限,夏志国只能采用废弃的零部件试验,可第一代自吸车并不成功。年迈的尉凤英也跟着着急上火,她不顾路途遥远,多次跑到朝阳和徒弟一起研究。4年间,经过一次次的尝试、一次次的失败、一次次的改进,夏志国和他的团队终于研制出新一代自吸车,并获得了国家专利。闻听喜讯,尉凤英喜极而泣。她打电话鼓励徒弟说:“我在你的身上看到了创新精神,我要向你学习啊。”

徒弟们都很敬重师傅,把师傅当成亲人、母亲。尉凤英说,现在自己再像年轻时那么干也不现实,但她要将劳动模范艰苦奋斗、无私奉献的光荣传统传播给青年一代,让更多的人发扬艰苦奋斗、无私奉献精神,努力为改革开放、振兴东北老工业基地做贡献。